-

Spigolare il tempo

A volte i ritagli di tempo (rubati un po’ di nascosto) compongono un patchwork formidabile.

Gli appuntamenti importanti (lavoro, famiglia, amici del cuore) occupano quasi tutta la nostra vita.

Io poi, che ho bisogno di dormire otto ore per notte per essere felice e almeno sei per non sbadigliare sulla scrivania, non posso contare su notti brave in cui imparare una nuova lingua, suonare in una band o fare un secondo lavoro al pub.

Eppure, pur così strizzata in 16 ore di veglia in cui infilare anche due ore di auto nel traffico e un’oretta per impostare la cena a due maschi tanto voraci quanto inattivi ai fornelli, talvolta riesco a spigolare qualche momento speciale.

Strisciando nell’ombra, approfittando di un buco in agenda, abitando silenziosamente le intercapedini dei miei impegni, compongo una trama di delizie fatta di piccoli momenti inediti.

Come Rut spigolava nel campo di Booz (sono molto Antico testamento in questo periodo, essendomi impegolata nella lettura di Singer), io raccolgo nelle pause i minuti per fare qualche cosa di inedito, non programmato, di cui non devo rendere conto a nessuno.

Così, tra la fine della giornata lavorativa ma prima dell’ora di cena, posso infilare un aperitivo con la spumeggiante Sacco, che mi racconta della Fondazione Dude, o scegliere un quaderno nuovo nella cartoleria di corso Concordia. Mi capita a volte di pranzare al bar della scuola (a pochi metri dalla show room esiste un mondo normale, con zainetti al posto dei tacchi a spillo), dove credono io sia una prof perché sono l’unica che ha più di 14 anni (adoro questa impostura, spero non essere mai smascherata).

Posso in quell’oretta farmi le mani da Flowers (cinesino di fronte all’ufficio) o far confezionare una canotta in seta (avete notato che non si trovano più canotte di seta?) con foulard dismessi, dal sarto di viale Piave.

Lunedì, sono volata al Poldi Pezzoli: la nuova direttrice, Alessandra Quarto, ha deciso di aprire in pausa pranzo con visite guidate di mezz’ora, ogni volta a raccontare un singolo capolavoro.

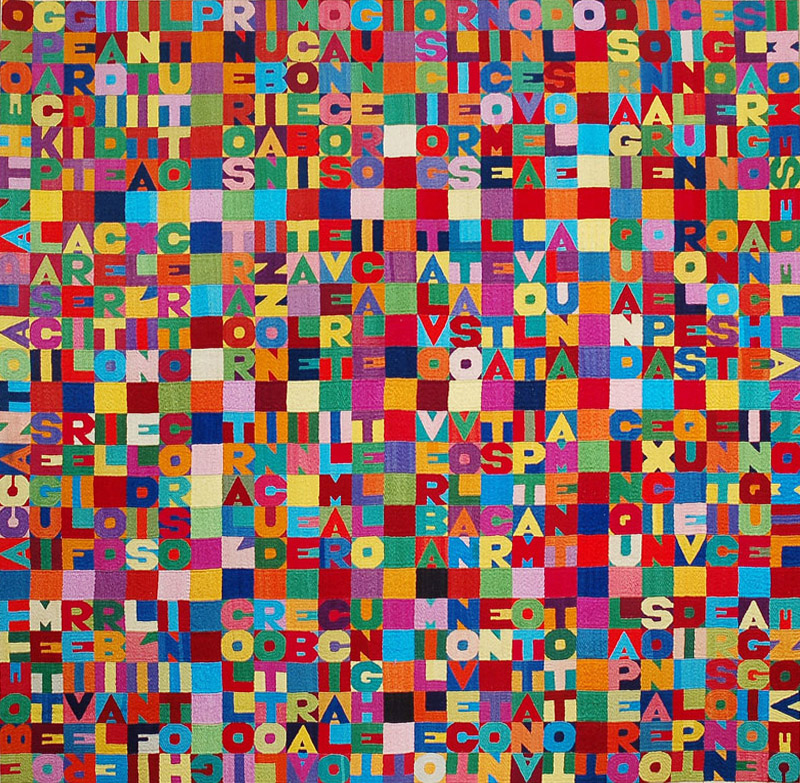

Io qualche anno fa avevo letto sui Meridiani (avrei voluto fare una vacanza in Iran) che esisteva a Milano il Tappeto delle Tigri, uno dei più preziosi tappeti persiani esistenti in Europa, con trama e ordito in seta e vello in lana colorata: un giardino del paradiso fatto di piccoli nodi.

Sfumato il viaggio esotico (aimè, mai andata in Persia), mi ero recata in via Manzoni (dal mio amico Giangiacomo, chi mi conosce sa) per vedere il tappeto. Ma nulla da fare. Troppo prezioso e troppo delicato, se ne stava nel deposito, nascosto alla polvere, alla luce, ai nostri occhi.

Però lunedì, per un’ora, si poteva vedere. Ne ho ascoltato – io e un altro piccolo manipolo di spigolatori – la storia (“quella scritta nel bordo non è una preghiera, ma una poesia” … “il tappeto risale al 1570 e ci hanno messo tre anni a confezionarlo” … ”Giangiacomo lo ha acquistato alla fine dell’ottocento e lo ha appeso a fianco del camino”…” il restauro ha rivelato i fili d’argento dorato…”) e ho goduto (grazie Federica Manoli) di quel giardino incantato, pieno di belve feroci e piccoli leprotti, draghi e alberi fioriti.

Così di mezz’ora in mezz’ora, spigolando qua e là, anche io disegno il mio trappeto segreto. Pieno di sorprese e incontri inattesi, su cui poggiano, inconsapevoli, i pilastri della mia vita.

-

Riflessioni Sanremesi

Io Sanremo non sono riuscita a seguirlo come avrei voluto.

Un po’ perché Erri, proprietario geloso del divano e del telecomando, mi ha boicottata a favore di controprogrammazioni snob e insignificanti.

Un po’ perché sono uscita con le mie amiche proprio la prima sera, quella del monologo della Ferragni.

Mentre eravamo in attesa che si accendessero le stelle del Planetario (ci siamo date appuntamento sotto la volta di un cielo scintillante che solo dinosauri milanesi di un milione di anni fa avrebbero potuto ammirare) una di noi dava bidone perché sbagliava giorno (Patri, speriamo di non trovarti sola al parco giovedì prossimo) e un’altra veniva licenziata a sorpresa via teams – insieme a tutti i colleghi europei – per cambio strategia aziendale (non è colpa vostra guys, solo gestiremo tutto dagli Stati Uniti: potete tenervi il PC e il telefono).

Quindi le inquietudini della piccola Chiara mi sono passate in secondo piano, perché avevamo da gestirne di più consistenti.

Sistemato anche l’intervento chirurgico di un amico (dai Anna che anche questa volta l’abbiamo svangata) e l’interrogazione di latino del Fede (non so se da grande scriverà una lettera a sé stesso piccolo che va in montagna anziché studiare Petronio) rimango dell’avviso che i monologhi portatori di grandi messaggi festivalieri (razzismo, femminismo, maternità, inclusione, salute mentale) svaporeranno in un batter d’occhio.

E a portarsi a casa il merito di aver contribuito a dare voce a un costume che evolve, saranno state le canzoni (quelle belle, eterne, che le inquietudini e le paure e l’amore e la fragilità le mettono in poesia) e gli abiti che hanno sdoganato la libertà di espressione a colpi di cristalli, gonne, anfibi, smalti, indossati indistintamente da ragazzi quasi nudi o supervestiti e da ragazze supervestite o quasi nude.

Gli artisti, armati delle loro note e protetti dalle loro armature di tessuto colorato, hanno vinto la crociata, senza bisogno del soccorso di Pisa (che arriva a battaglia finita, come i pisani a Gerusalemme quando i genovesi avevano già fatto tutto): biondo, tatuato e dal vivace impeto baciatorio si prende la scena l’egocentrico principe consorte – senza cantare, né presentare, né suonare o pagare il biglietto.

Io una letterina, fossi Chiara, la scriverei a suo marito bambino. Che per una sera poteva stare al suo posto.

-

L’eredità delle parole

Paolo (professore di lettere) non parlava mai di Pubbliche Relazioni

(inglesismo stonato a suo parere) ma di Relazioni Pubbliche: l’aggettivo segue il sostantivo nell’italico idioma.

Io, da quando lo ho conosciuto, non dico più macchina, ma automobile. Se sono di fretta dico auto.

Renato aveva un eloquio divertente e fanciullesco. Dal suo vocabolario ho mutuato l’aggettivo (molto usato ahimè, frequento brutte compagnie) rimbambito. Ormai è parola mia.

Camilla, quando descriveva le collezioni e i loro spunti, parlava di significati. Da allora (è stata un mio PM più di 15 anni fa in Armani) io ho sempre significati nelle mie collezioni.

Così riflettevo sul fatto che le persone che hanno fatto parte della nostra vita, insieme a batticuore, lacrime, soddisfazioni e tradimenti, ci hanno lasciato anche un vocabolario.

E se è vero che il pensiero si articola con le dimensioni delle nostre parole, se quello che siamo capaci di pensare è quello che siamo capaci di dire, allora costoro non solo fanno parte del nostro cuore e della nostra esperienza, ma sono un pezzetto del nostro cervello. Le parole si fanno materia. Grigia.

-

Shooting fuori porta

In show room non c’è spazio per scattare. Tutti i piani sono full per la campagna vendite. Clienti, modelle, venditrici, visual, area manager. Uomo e Donna in contemporanea. Collezioni sontuose che non finiscono più.

Ho visto una vestierista fare una breve call dal bagno del back office, per l’occasione trasformato in piccolo privé compreso di grucce, codici, struttura di collezione. Mancava solo la scrivania di Napoleone, quella portatile, che montava nel campo di battaglia.

Non c’è un centimetro disponibile per il lavoro sporco. E gli scatti per la CV di gennaio dove li facciamo?

Si va in campagna: allestiremo un set fotografico in Industria.

La partenza da Goldoni fa già un po’ gita: ci si trova alle 8 in ufficio e il fotografo fa anche da driver. Si caricano i fondali, le macchine fotografiche, i computer, l’assistente, la vestierista.

Quando arriviamo lo spazio è pronto. Tutto bianco e tranquillo. La statura media dei lavoratori in fabbrica è standard. Non sali in ascensore con bronzi di Riace in canottiera, diretti al terzo piano per trucco e parrucco. Né con modelle infinite che ondeggiano su tacchi vertiginosi.

Ci parte un attacco di autostima poderoso: sono tutti alti come me, indossano scarpe da ginnastica, felpe morbide e pure il camice bianco se si dirigono in sartoria.

Mi sento anche belloccia va là. Sensazione quanto mai improbabile in Goldoni, dove lo standard va da Monica Bellucci in su.

Dove sono le foto dello storico? Dobbiamo recuperare la cesta delle scarpe da fotografare, che sono ancora in Ufficio Prodotto! Lo troviamo un pannello in polistirolo? E gli spilli per fissare il nastro di un marsupio? Serve un foglio bianco per schermare il riflesso di una fibbia! E un pennarello rosso per segnare i capi scattati!

Mettiamo un segno sulla base del limbo per posizionare le sneackers sempre nella stessa posizione (è come a teatro! Con il segno sul palcoscenico per gli attori!)

Tutto molto pratico, operativo, manuale.

Il fotografo (tennista, per altro) è gentile, esperto, sorridente, problem solver.

La vestierista (giovane e carina, lei sta bene anche in Goldoni) è veloce, curiosa, capace.

Mi sento un po’ in uno di quei film americani in cui il cinico manager eredita per caso un podere in Provenza e poi pigia il vino e buca con l’Apecar e si innamora della barista del borgo (che in realtà è la castellana ma hippy e bella come Brigitte Bardot) e diventa buono e gentile.

Nel film non si vede se dopo tre settimane sull’Apecar scassata il manager rimpiange la Tesla . Io lunedì torno in Show Room. Ma lo shooting fuori porta mi ha messo di buon umore. La mensa è così esotica rispetto alla Sissi o al Pandenus. Mi è mancato solo il barista/hippy/aristcratico perché il caffè lo abbiamo preso alla macchinetta. Vabbè Lonate Pozzolo non è la Provenza.

-

Luci e ombre ambrosiane

Quest’anno il ponte di sant’Ambrogio lo passiamo a Milano.

Le nuove protesi al titanio di Erri escludono piste da sci e scarpinate in città d’arte.

Quindi la villeggiatura la facciamo dietro casa. E alla fine la città schiude porte misteriose e ci riserba luoghi pieni di fascino.

Partiamo con la diffusa della Scala, la sera del 7 dicembre. Silvia (se non avesse fatto il dottore sarebbe stata una superba organizzatrice turistica) prenota il Boris Godunov al Beccaria, carcere minorile alla periferia sud della città.

E’ la prima volta che ci vado. Dentro c’è un teatro, Puntozero, allestito con le poltroncine rosse dismesse dalla Scala.

Ci godiamo (beh, insomma, tutta in russo, nessuna storia d’amore, manco un’aria che ti rimanga nelle orecchie) l’opera di Mussorgsky sedute sul velluto rosso che è stato del Piermarini.

L’effetto di essere alla prima è davvero realistico: orecchie, occhi e terga sono in collegamento multisensoriale con Chailly. All’intervallo ci servono caffè e brioscine. Con una gentilezza e una grazia che fanno da contraltare alla potenza baritonale dello zar infanticida che tuona sul palcoscenico.

L’arte arriva fino là dentro e ci trascina con lei a varcare confini tristi che non avremmo avvicinato. Usciamo contente e turbate mentre una pesante porta di ferro su chiude alle nostre spalle e una grande luna illumina la strada.

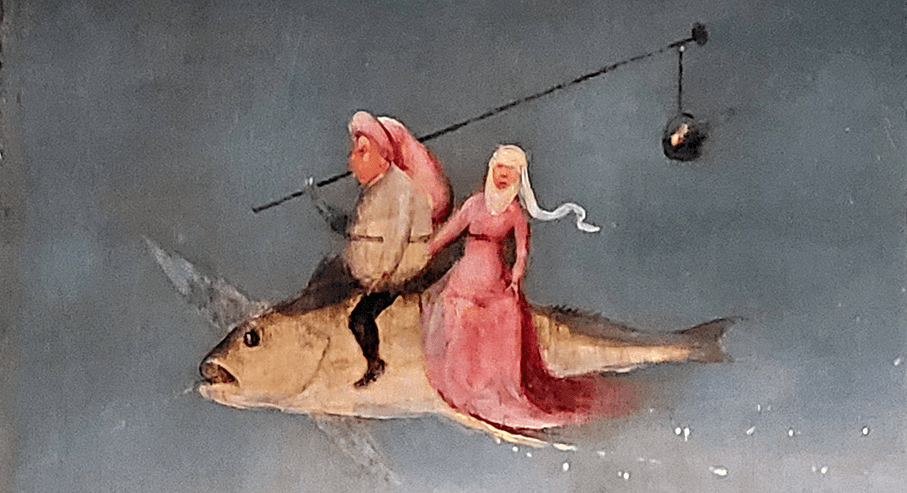

La contaminazione, gli incubi, l’aspirazione alla redenzione, la paura delle tenebre, ci seguono anche nelle tavole di Bosch, a cui è dedicata una mostra imperdibile a Palazzo Reale.

La raggiungiamo domenica aggirando il sagrato del Duomo, blindato, e dribblando un sacco di Alpini (ci deve essere una messa a loro dedicata).

Massimo D’Antico, lo storico dell’arte che ci accompagna, commenta sornione la folla in fila per entrare alla mostra: gli avventori saranno attirati dai mostriciattoli del fiammingo, senza comprenderne la complessità teologica, l’influenza delle confraternite, le citazioni classiche. Io abbozzo e faccio finta di niente. Anche io non so quasi niente di Bosch e sono attratta dai pesci volanti, dalle teste con i piedi, dai mostri che vomitano dannati: un caos pieno zeppo di figure minute dipinte in modo sublime e originalissimo. Per fortuna noi abbiamo Massimo che ce le spiega.

Un Freud ante litteram che ha usato il pennello anziché la penna per rappresentare incubi, sogni, tentazioni, punizioni. Un brivido ci corre lungo la schiena. Forse è un po’ psichiatrico. In ogni modo ci viene una voglia intensa di paganesimo romano.

Scappiamo dal rinascimento fiammingo e fuori c’è il sole, il cielo blu, la facciata splendente del Duomo nel suo bianco di Candoglia. Facciamo l’albero di Natale (che bello ritrovare la pallina di vetro comprata a Venezia, quella tutta brillante di Cracovia e gli angioletti di pasta fatti dal Fede alle elementari).

Ci buttiamo in riti profani, nella coda da Uniqlo (ma la collabo con Marni? Compro un paio di pantaloni verdissimi di velluto e calzini a righe), nello shopping low cost da Bershka per il Fede, nell’ammirazione di tutti gli alberi illuminati, da quello di Chanel in Cordusio allo Swarovski in Galleria.

Sabato piscina per tenerci in forma. Annulliamo ogni beneficio con cena pantagruelica da Paola e vernissage casa-nuova-ad-alto-tasso-alcolico da Patri.

Il ponte di sant’Ambrogio a Milano è promosso. Pieno di alti e di bassi. Di buio e di luce. Di calorie e bracciate. Di sorprese. E di speranza, in attesa del Natale.

-

Aristocrazia omeopatica

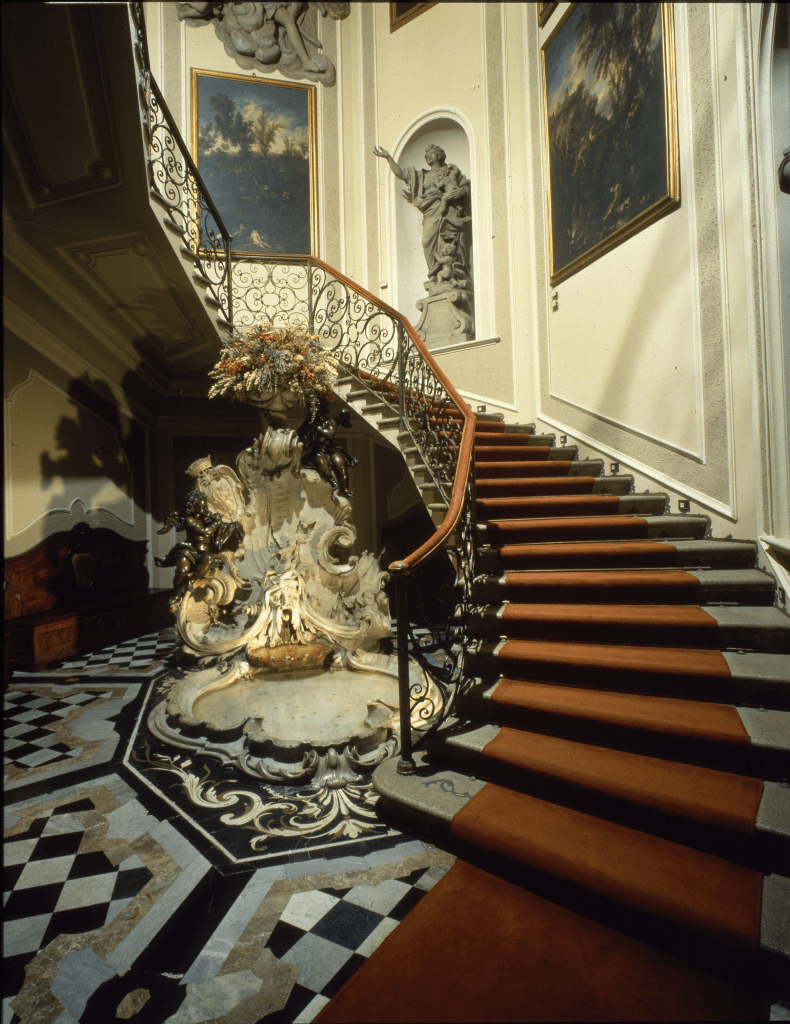

Un palazzo in città, una casa al lago, un palco alla Scala, una tomba al Monumentale: ecco i must have di una famiglia aristocratica milanese nel 1800.

Sentire Franco Pulcini (scrittore, critico musicale, professore al conservatorio) dall’abito grigetto ma dall’anima e dalla lingua caleidoscopiche, è meglio che leggere Novella 2000: lì nel palco Confalonieri, si trovavano i carbonari; in quell’altro stava la contessa Antonietta Fagnani Arese, l’amante di Foscolo, quell’ “amica risanata” che abbiamo studiato al liceo. E poi vicino al proscenio, nei palchi degli Asburgo (che sono come un duplex dato che non hanno divisione interna anche se hanno due ingressi) il generale Radetzky (quello della marcia) faceva presenza anche se pare non fosse così interessato alla musica.

Amori, intrighi, politica, gioco d’azzardo. Alla Scala, dove il palco era uno status symbol, lo spettacolo più importante non sempre era sulla scena.

I palchi del primo e del secondo ordine, i più richiesti.

Il lato sinistro un po’ più snob del destro.

Quelli vicino al proscenio meglio (per essere visti naturalmente, non per vedere o sentire meglio).

Gli specchi degli arredi privati (perché il palco era tuo, te lo potevi arredare) non solo per sistemarsi la toilette, ma anche per spiare senza essere visti.

In piccionaia stavano gli spettatori “senza guanti” di composizione molto diversa rispetto all’alta nobiltà lombarda che popolava i prestigiosi ordini inferiori.

Al palco 18 (proprio di fianco al Palco Reale), secondo ordine lato sinistro (quello dove ci si divertiva di più seguendo il giro di amanti, contesse, ballerine), c’era Gian Giacomo Poldi Pezzoli (quello della casa Museo in Via Manzoni).

Dunque proprio Gian Giacomo Poldi Pezzoli (patriota, colto, collezionista) è il motivo per cui io me ne sto allegramente seduta nel ridotto dei palchi Arturo Toscanini a sentire i racconti dettagliati di Pulcini che ha messo mano agli archivi della Braidense e a quelli del Teatro per ricostruire la storia di tutti i palchi, almeno fino al 1920, quando sono stati espropriati “per pubblica utilità” (pagando però generosamente gli ex proprietari).

Io sto al Poldi Pezzoli come uno scugnizzo napoletano sta a Maradona. Amica. Tifosa. Grupie.

Lui, Gian Giacomo, non ne è perfettamente consapevole (è morto nel 1879), ma io della sua casa museo seguo i programmi, giro per la sale, guardo le tele. E’ il mio numero dieci.

Quando il Fede era piccolo lo ho portato nella sala delle armi, al piano terra, tra lance, armature e spade.

Con Silvia (e le sofisticate signore sostenitrici del museo, con casa in via Borgonuovo e capanno alla

Giudecca) ho fatto un viaggio a Roma memorabile. Con Stefano Zuffi (presidente degli Amici del Museo e fratello dell’amica Marta) abbiamo scoperto in un trekking urbano, le bellissime architetture del dopoguerra in giardini nascosti in porta Romana.

Con patrimonio infinitesimale, godo di quasi tutti i must have dei nostri concittadini, antenati, illustri.

Io ho quasi un Palazzo in città (in via Manzoni, al 12). Non è proprio mio ma ci posso andare quando voglio. Al lago vado in moto con Erri. Al Cimitero Monumentale entro da viva, per passeggiare tra le dimore eterne scolpite da Canova o Fontana (e forse me la godo anche di più rispetto ai titolari sepolti sotto tanto marmo). E alla Scala, in quei palchi pieni di memoria e avventure, vado appena posso.

Mi sento una aristocratica omeopatica.

-

Stagisti sull’orlo di una crisi di nervi

Lorenzo, il figlio di Rita, dopo due anni a Londra e uno a Milano (a partita IVA naturalmente, come fosse un professionista di successo) ha deciso di cambiare agenzia. Nonostante la mamma commercialista non emettesse fattura per assistere il figliuolo, la micro retribuzione non consentiva sopravvivenza.

Luca, figlio di Paola, piccolo talento del 3D, preso in stage a disegnare paesaggi distopici per videogames post apocalisse, ha deciso di lavorare tre giorni alla settimana dall’ortofrutta e fare il free lance per il resto della settimana. Ha l’ambizione insensata di mantenere la sua stanza in affitto a Milano senza pesare troppo sulla sua famiglia che vive fuori città.

Laura, stagista della moda, saprà se verrà riconfermata per altri sei mesi solo alla scadenza del suo contratto. Meglio che non dorma sugli allori e rimanga in ansia fino all’ultimo minuto.

Lo stagista non ti impegna, è leggero come quelle piante dalle radici aeree che rotolano nel deserto. Talmente precario che non è toccato dai problemi di cui si dibatte in città.

Lo sventurato stagista non ha problemi con l’aera B: non potrebbe mai pagarsi un’automobile a Milano.

Lo snello stagista non conosce il rischio obesità. Si sottoalimenta al Carrefour dove non paga con il ticket restaurant. Il suo contratto non lo prevede.

L’atletico stagista parcheggia la bici scassata in Gae Aulenti. La microcriminalità ignora il suo catorcio a due ruote che rischia piuttosto di essere rimosso da un vigile per oltraggio al decoro urbano.

Sento continuamente nel nostro quotidiano parlare dei giovani, su cui pare concentrarsi tutta la l’attenzione di noi adulti:

La moda segue il trend streatwear. Il second hend. Il customizzato. Il green. Il curvy.

A una generazione smarrita che cerca una propria identità di sesso, di appartenenza, di cultura (mai così forte la domanda di assistenza psicologica) si offrono orecchini da uomo, smalti per unghie genderless e fondotinta dalla palette colori infinita (fluidi ma con ricaduta sulle vendite).

Il gaming è sul tavolo delle sarte: se proprio si deve rimanere confinati nove ore al giorno con la playstation, lo si faccia con una felpa adeguata.

La comunicazione si deve fare veloce, frammentaria, immaginifica. La politica parruccona inizia a usare tik tok.

Ma stare dalla parte dei ragazzi non è invadere la loro cameretta come adulti grotteschi che si lanciano nel metaverso fingendo che sia una figata.

Forse pagare il loro lavoro in modo adeguato, avere rispetto dei loro sogni, del loro tempo, dei loro progetti, dare radici solide perché possano andare lontano non sarebbe un modo più adulto e efficace di parlare alla generazione Z? mollare il joystick e mettere mano al portafoglio? Far fare i ragazzi ai ragazzi e provare a comportarsi da adulti?

Sia Lorenzo che Luca, annunciate le proprie dimissioni, sono stati pregati di restare. Su di loro, così bravi, c’erano grandi progetti. Che però sono saltati fuori solo quando era troppo tardi. Cioè dopo averli delusi e discretamente affamati. In ogni modo i progetti erano molto più consistenti della busta paga. Anche al momento del rilancio intendo, cosicché il rischio rimpianto si è ridotto al lumicino. E la tridimensionale analogica ortofrutta è sembrata più concreta (al fine di pagare l’affitto) del virtuale 3D.

Bacchettati i bamboccioni, sconfitta la povertà, messo all’angolo i fannulloni, oggi si scopre che i giovani sono infedeli. Ma perché dovrebbero essere fedeli ai loro datori di lavoro che si comportano come caporali? Per fortuna i ragazzi sono belli. Per fortuna c’è il Milan, l’amore, gli amici, la musica. E il futuro.

-

Una sera alla Scala

La mia prof di italiano delle medie diceva che una serata alla Scala ogni

tanto, può tenere in piedi un matrimonio. Non credo che valga per il mio di matrimonio (Erri è meglio portarlo a Wimbledon se voglio fare progetti a lungo termine: sempre di tempio si tratta, ma con attori che usano meglio il braccio che l’ugola).

In ogni modo un paio di settimane fa il Giachi mi ha invitato a vedere Fedora.

Io alla Scala andrei anche a sentire la lettura dell’elenco telefonico, quindi ho accettato con entusiasmo, anche se dell’opera non conoscevo niente. Di Umberto Giordano poi (dopo Verdi e Puccini per me tutto il resto è nicchia), se non ci fosse stata la prima di Andrea Chenier qualche anno fa, avrei saputo ancora meno.

Appuntamento davanti al teatro. Io arrivo a piedi dall’ufficio, mio fratello con la bici che lega in via Filodrammatici. La serata è tiepida anche se è già metà ottobre. Mi dispiaccio per il pianeta (probabilmente finiremo arrosto prima di arrivare alla pensione) ma nell’immediato mi pare una favola.

Il giorno prima, lettura necessaria del libretto. E’ vero che ci sono i testi sul display, ma a me non piace distogliere lo sguardo dalla scena mentre gli attori, non sempre così intellegibili nella pronuncia delle parole, cantano. La trama è talmente complicata, tra spie, tradimenti, assassinii, equivoci, che senza un po’ di preparazione sarebbe difficile capirci qualcosa. Anche per l’ispettore Barnaby.

Essendo che si trattava della prova generale, eleganti sì, ma non troppo. Il Giachi ha ritenuto che un look da matinée fosse adeguato. Io ho approvato.

Il pubblico fa scelte variegate. Ci sono quelli che fanno gli sportivi disincantati e arrivano, credendo di essere cool, con la felpa sgualcita e le sneacker luride (miserabili anche per un trasloco, figuriamoci per entrare in quel teatro). Non ci siamo proprio. Il contrasto con le finiture dorate, i velluti, i lampadari, la cura di centinaia di persone per montare lo spettacolo è talmente stridente che ti verrebbe voglia di buttarli fuori e gettarli nelle tenebre (evangeliche) dove sarà pianto e stridore di denti.

Mi fanno molta più tenerezza i ragazzi con la giacca troppo grande, prestata dal papà o da un amico, alcuni addirittura con il papillon (alla prova generale il papillon lo portano solo i camerieri del bar), accompagnati da ragazze con i tacchi troppo alti o le gonne troppo corte. E’ la loro prima volta alla Scala. E nelle loro mise un po’ goffe ed eccessive c’è tutto il rispetto, la trepidazione, l’aspettativa per il debutto nel tempio della lirica. Come è preferibile sbagliare per troppo rispetto che per troppa supponenza!

Le migliori sono, al solito, le sciure, habitué del teatro e con cultura musicale a prova di loggione. Sono arrivate in tram o metropolitana, vestite di nero e grigio, con una spilla sul golfino e scarpe tacco 5.

Ne abbiamo due esemplari magnifici (e generosi di aneddoti) nel nostro palco di terzo ordine. Una, minuta, dotata di caramelle gommose e sciolte (per non fare rumore di carta durante la recita) che ha recuperato la pellicola del ’42 con Loris Ipanov interpretato da Amedeo Nazzari e Fedora dalla Ferida. L’altra, più imponente e risoluta, ci segnala che stiamo rivedendo un Roberto Alagna (è lui il nostro Loris) sul palco scaligero dopo 16 anni: durante una recita di Aida, aveva piantato a metà lo spettacolo per via dei fischi dal loggione e non era più tornato a Milano. Il suo sostituto era stato cacciato in jeans sul palco (tutti gli altri attori brillavano nei costumi dorati dei faraoni) senza neanche avere il tempo di darsi un filo di trucco o scaldare la voce.

Poi un bicchiere di vino nel ridotto durante l’intervallo. E la passeggiata a chiusura del sipario chiacchierando per riprendere l’automobile. Cosa ne pensiamo dei riferimenti a Magritte? Alcune scene riproducevano i suoi quadri. E dei costumi del terzo atto? Brutti dai, con i fuseaux e le scarpe da ginnastica. Bocciata la tele a colori del primo atto (da Martone mi sarei aspettata di più). Però l’intermezzo musicale a scena chiusa, uno splendore, un godimento assoluto. E anche il libretto, bello vero? Con l’aria della donna russa (angelo e serpe, zingara e regina) e dell’uomo parigino (farmaco biondo, tossico blando).

Una serata che è stata uno spettacolo. Dentro ma anche fuori dalla scena. Forse aveva ragione la prof di italiano. Una serata alla Scala può tenere in piedi un matrimonio. Anche se ci vai senza tuo marito. Grazie fratellino.

-

Quando la moda apre le porte

Il Fede l’anno scorso mi ha detto che dopo il liceo avrebbe voluto diventare mastro orologiaio.

Non il dottore come la nonna Rosita? Non l’architetto come il Bobo? Non l’avvocato che in famiglia non ce n’è e uno farebbe comodo?

Il parziale sgomento è stato più di Erri (quindi niente Università?) che mio. A me l’idea di un mestiere in famiglia non dispiace, anzi.

Svizzera? Milano? Torino? Elba? Dove sono le scuole migliori per diventare orologiaio?

Nell’ultimo anno mi sono scatenata nelle indagini. Ma domenica una magnifica occasione di orientamento la ho colta tramite Apritimoda.

Si è trattato di un week end (la manifestazione esiste dal 2017 ma non ne avevo mai approfittato) in cui le case di Moda aprono spazi normalmente inaccessibili al pubblico, per disvelare il dietro le quinte, la magia della manifattura, la competenza delle maestranze.

Dolce&Gabbana, presso la sede di Legnano, metteva in mostra non l’abbigliamento (per quello posso tenere un seminario) ma l’Alta Gioielleria e l’Alta Orologeria. Ho subito iscritto il Fede. Lo ho accompagnato e ho avuto una sensazione bellissima. La prima, straniante, di entrare in una sede che conosco da sempre, non come dipendente ma come visitatore.

Con gli occhi del gruppetto di appassionati delle 12, ho visto la bellezza della Reception (così ampia, con il pavimento in cementina e il banco in acciaio), delle foto di campagna (le modelle in bianco e nero con occhi neri come la lava), dei loghi tridimensionali, del giardino. Tutti elementi che i miei occhi assuefatti dalla quotidianità non vedono più.

E’ stato come vedere tuo marito (quello un po’ musone che compra all’Esselunga almeno 10 prodotti junk alla settimana che disapprovi e che appena entra in casa accende la tv mentre tu vorresti la radio) con gli occhi di un’amante (ipotetica e squisitamente teorica, bada bene). Rendersi conto che in quella spesa che ti irrita perché contiene gnocchi alla romana già cucinati della gastronomia e noccioline pralinate, ci sono anche i Buondì Motta che mangi solo tu, i fichi d’india che sono solo per te, il dentifricio liquido per il tuo bagno. E che se lui non facesse la spesa tu moriresti di fame.

Ieri, nel laboratorio di gioielleria abbiamo visto la bilancina idraulica che pesa i carati (corrispondono a un quinto di grammo, lo sapevate?) il microscopio per snidare le impurità delle pietre (ma qualche intrusione agli smeraldi si può perdonare), il software per scomporre un orologio in tutte le sue componenti, le spazzoline rotanti per lucidare le montature in oro, le pinzette per il filo ritorto, i colori per gli smalti.

A svelare questi segreti, la gemmologa che gira fiere di pietre tra Arizona e Svizzera, Walter che cerca diamanti in Botswana e tormaline nello Sri Lanka, Giancarlo che elabora movimenti per conciliare rigore svizzero e estetica mediterranea e Fabrizio, moderno Virgilio, che ci ha guidato tra macchine da guerra leonardesche (incise sul quadrante di un orologio) e foglie di vite , omaggio alla vigna di Leonardo da Vinci riaperta alla casa degli Atellani in corso Magenta, riprodotte su una collana da mille e una notte in omaggio al genio italico.

Fede esce tutto convinto nella sua inclinazione alla pinzetta e ai meccanismi di precisione, io se avessi vent’anni vorrei diventare gemmologa o cesellatrice, o smaltatrice… Non avendo una macchina del tempo che mi riporti indietro di qualche lustro, mi riprometto per il prossimo anno di fare un pellegrinaggio laico tra le più belle aziende che apriranno le loro porte. Per i lettori di vent’anni, imperativo categorico: il futuro potrebbe essere con una pinzetta in mano, ma seduti su un cuscino di seta.

-

Felicità. Alle sette da Beniamino

Mercoledì scorso seratona da Beniamino. Si parlava di felicità!

A me piaceva parecchio sia l’argomento (chissà mai ci somministrassero una qualche pozione magica o un elisir di leggerezza per affrontare l’autunno) sia l’idea di incontrare Enrico Finzi, ricercatore sociale di grande prestigio che io avevo avuto modo di ascoltare agli esordi della mia carriera, quando lavoravo in Swatch e le sue analisi acute (ma soprattutto la sua capacità affabulatoria, le sue battute , lo scarto dell’inatteso) rendevano quelle presentazioni divertenti come uno spettacolo teatrale.

A quei tempi, erano gli anni ’90, l’amministratore delegato di Swatch era Franco Bosisio che traboccava carisma e imperio. Devo dire che averli entrambi sul palcoscenico, il manager e il sociologo, era una bella gara di mattatori. Una escalation di performance, il bello e dannato vs il colto visionario, per cui sarebbe valsa la pena pagare il biglietto.

Ed eccolo ritrovato, in un salotto tiepido e con un bicchiere in mano, con lo stesso gusto per l’analisi, per il racconto arguto e per le parole che giocano a fare il calembour. Essendo che nessuno dei convitati si era ingarellato a rubargli la scena, siamo stati spalle perfette a seguire tutti i risultati dei suoi studi (la felicità è variabile non correlata al reddito ma piuttosto alla speranza), le deviazioni (cosa può consigliare un nonno a una nipote diciottenne a proposito di sesso?), le freddure (che bello dire un po’ male delle banche di fronte a tanti bocconiani).

Sarà l’età (dopo i 24 anni ho smesso di credermi immortale), sarà l’ultimo report della Caritas sulla povertà in Italia (la povertà aumenta e pure si eredita, dimentica dell’ascensore sociale), sarà che devo gestire qualche problema di salute in famiglia (porto a casa dolcetti e leccornie a farmi perdonare saltuarie insofferenze) ma mi sono trovata davvero in sintonia con le considerazioni della serata.

Fonte di felicità sono un reddito medio, una famiglia, una fede, il donare. Anche la cultura rende più felici.

E poi, dopo tutta questa profondità, sentire che si può essere leggeri (se può fare un po’ il giullare Finzi, chi protesterà se lo facciamo anche noi?) davanti al dessert. Quindi via ai commenti sulle Kardashian, sulla tendenza dei capelli bianchi (solo con piega e trucco impeccabili), sui reggiseni color foundations (ma la palette deve coprire tutta la variabile epidermica dell’orbe terracqueo) sull’opportunità o meno di depilarsi (trend americano di ipertricosi progressista) o rifarsi le labbra (trend popolare, ma tamarro, da Trieste in giù). Siam partiti alti, siamo usciti con la stupidera. Roba da essere felici.

Villeggiatura20100

La vita vista da MI